この春、甥っ子が上京した。都内の大学に入学し、学生寮に入った。18歳、初めて親元を離れ、暮らし始めて1ヶ月余り。どんな暮らしをしているやら。そんな好奇心と多少の心配もあり、観終わった後に食事をしようと甥っ子1人分の芝居のチケットを手配した。田舎にも映画館はあり、CDやDVDも流通し、衛星放送は受信できる。今時のワカモノだからYou Tubeなどは当然で、エンタテインメントに触れる機会はたっぷりある。けれど、田舎では生のライブに接する機会は余りない。そこで芝居のチケットだ。聞けばやはりきちんとした舞台を観たことはないという。よしっ!初めて観る舞台の演目や演出次第で、演劇は退屈だなどと思われても癪だ。そこでワカモノ向けの小難しくない芝居を選んだ。

この春、甥っ子が上京した。都内の大学に入学し、学生寮に入った。18歳、初めて親元を離れ、暮らし始めて1ヶ月余り。どんな暮らしをしているやら。そんな好奇心と多少の心配もあり、観終わった後に食事をしようと甥っ子1人分の芝居のチケットを手配した。田舎にも映画館はあり、CDやDVDも流通し、衛星放送は受信できる。今時のワカモノだからYou Tubeなどは当然で、エンタテインメントに触れる機会はたっぷりある。けれど、田舎では生のライブに接する機会は余りない。そこで芝居のチケットだ。聞けばやはりきちんとした舞台を観たことはないという。よしっ!初めて観る舞台の演目や演出次第で、演劇は退屈だなどと思われても癪だ。そこでワカモノ向けの小難しくない芝居を選んだ。

「ものすごく楽しかったです。ありがとうございました」待ち合わせの前、芝居はどうだった?とメールを送ると、そんな文面が送られて来た。うん、それは良かった。ふだんはことば少なく、話をする際の表情や自己表現も控えめな線の細い男の子。ちょっと心配なのはその辺りだった。そんな彼から、そんな率直なメールを受け取るとは思わなかった。手配したチケットの日程調整などでメールをやり取りした際に、挨拶やお礼なしの文面に注意をしていた。敢えて宣言して嫌な伯父になった。友人ならともかく、先生や先輩に連絡する時もこんなメールじゃダメだよ!などと。だからこそ、“ものすごく楽しかった”が、“ものすごく”嬉しかった。そして、待ち合わせた場所でひょろりと立っている甥っ子は、はにかんだ笑顔だった。

「ものすごく楽しかったです。ありがとうございました」待ち合わせの前、芝居はどうだった?とメールを送ると、そんな文面が送られて来た。うん、それは良かった。ふだんはことば少なく、話をする際の表情や自己表現も控えめな線の細い男の子。ちょっと心配なのはその辺りだった。そんな彼から、そんな率直なメールを受け取るとは思わなかった。手配したチケットの日程調整などでメールをやり取りした際に、挨拶やお礼なしの文面に注意をしていた。敢えて宣言して嫌な伯父になった。友人ならともかく、先生や先輩に連絡する時もこんなメールじゃダメだよ!などと。だからこそ、“ものすごく楽しかった”が、“ものすごく”嬉しかった。そして、待ち合わせた場所でひょろりと立っている甥っ子は、はにかんだ笑顔だった。

「中華が良いです」何が食べたい?ストップを掛けるまで延々と食べる串揚げとか、台湾だけど中華料理だったらどっちが良い?との問いに即答する甥っ子。「前にご馳走になった烏山の中華料理、美味しかったです」よしっ!そうそう、そんなノリだ!ほくそ笑む伯父、IGA。リクエストに応え道玄坂小路の台湾料理 麗郷に向う。妻も大好きなこの店は、2人がそれぞれ30年近く前から通う店。年に数える程ではあっても、たまにどうしても行きたくなる。どうしても食べたくなる。そんな店。夕食にはまだ早い時間だというのに、店内は既に大勢の客で賑わっている。2階に案内され、大きな円卓でカップルと相席。猥雑な雰囲気と、大雑把な接客。相変わらずの台湾の雰囲気。そしてもちろん、台湾の味。

「中華が良いです」何が食べたい?ストップを掛けるまで延々と食べる串揚げとか、台湾だけど中華料理だったらどっちが良い?との問いに即答する甥っ子。「前にご馳走になった烏山の中華料理、美味しかったです」よしっ!そうそう、そんなノリだ!ほくそ笑む伯父、IGA。リクエストに応え道玄坂小路の台湾料理 麗郷に向う。妻も大好きなこの店は、2人がそれぞれ30年近く前から通う店。年に数える程ではあっても、たまにどうしても行きたくなる。どうしても食べたくなる。そんな店。夕食にはまだ早い時間だというのに、店内は既に大勢の客で賑わっている。2階に案内され、大きな円卓でカップルと相席。猥雑な雰囲気と、大雑把な接客。相変わらずの台湾の雰囲気。そしてもちろん、台湾の味。

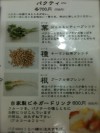

メニューをほとんど見ずに、定番メニューをオーダー。麗郷初心者の甥っ子に“食べさせなければいけない”お約束メニュー。腸詰め、シジミ、焼きビーフン、青菜炒め、ダイコン餅…。あっという間にテーブルに料理が並ぶ。「相変わらず、美味しいね♬」未成年の甥っ子と一緒に中国茶を飲みながら、妻が直球で料理をホメる。繊細ではなく、むしろ粗く、そして旨い。小さな台湾旅行。遠慮しながらも美味しそうに食べる甥っ子に大学や寮の様子を聞くと、東京での生活を楽しんでいることが分かる。とは言え、ほぼ寮と大学のある最寄り駅周辺に出かけているだけらしい。今のところ、寮の最寄り駅の街(駒込!)が、お気に入りの街らしい。「駒込って何があるの?降りたことない駅だなぁ」と妻。六義園とか古河庭園があるよなぁ、甥っ子をフォローするような自分の発言に、少し照れてしまう。学生にとって、自分の街にあっても嬉しいか?と思うような場所だけれど。

メニューをほとんど見ずに、定番メニューをオーダー。麗郷初心者の甥っ子に“食べさせなければいけない”お約束メニュー。腸詰め、シジミ、焼きビーフン、青菜炒め、ダイコン餅…。あっという間にテーブルに料理が並ぶ。「相変わらず、美味しいね♬」未成年の甥っ子と一緒に中国茶を飲みながら、妻が直球で料理をホメる。繊細ではなく、むしろ粗く、そして旨い。小さな台湾旅行。遠慮しながらも美味しそうに食べる甥っ子に大学や寮の様子を聞くと、東京での生活を楽しんでいることが分かる。とは言え、ほぼ寮と大学のある最寄り駅周辺に出かけているだけらしい。今のところ、寮の最寄り駅の街(駒込!)が、お気に入りの街らしい。「駒込って何があるの?降りたことない駅だなぁ」と妻。六義園とか古河庭園があるよなぁ、甥っ子をフォローするような自分の発言に、少し照れてしまう。学生にとって、自分の街にあっても嬉しいか?と思うような場所だけれど。

「美味しかったです。ごちそうさまでした♬」小さな声でお礼を言う甥っ子は、普段より多く自分を語った。いつもは良くしゃべる両親がいて、歳のさほど違わない姉がいて、元気な末っ子がいて、彼はそれまでちょっとひ弱な長男に見えていた。ん、ダイジョーブだ。これからじっくりと、エンタテインメントの楽しみも、美味しい料理も、そして機会が来れば酒の酔い方も教えてやろう。煩わしくならない程度に誘ってあげよう。親子ではない、ちょっと無責任な伯父と叔母として。

文庫本の新刊が発売されると、内容も確かめずに買うことにしている作家が何人かいる。お気楽夫婦の愛読作家トーナメントのシード作家たち。五十音順に、浅田次郎、有川浩、石田衣良、荻原浩、奥田英朗、G.ルッカ、P.コーンウェル、三崎亜紀、山田詠美など。(ちなみに、村上春樹とロバート.B.パーカーは、第1シードと第2シード。彼らのみハードカバーでの新刊購入が許される)数年前、そのシード作家リストの中に、万城目学(まきめ・まなぶ)が加わった。『鴨川ホルモー』『鹿男あをによし』などいずれも関西を舞台にした奇想天外な物語。エッセイ『ザ・万歩計』の脱力系の文章もなかなかの味わい。その万城目学の『プリンセス・トヨトミ』文春文庫版が映画公開に合わせて発売された。もちろん躊躇うことなく購入。読み始めることを楽しみにしていた。

文庫本の新刊が発売されると、内容も確かめずに買うことにしている作家が何人かいる。お気楽夫婦の愛読作家トーナメントのシード作家たち。五十音順に、浅田次郎、有川浩、石田衣良、荻原浩、奥田英朗、G.ルッカ、P.コーンウェル、三崎亜紀、山田詠美など。(ちなみに、村上春樹とロバート.B.パーカーは、第1シードと第2シード。彼らのみハードカバーでの新刊購入が許される)数年前、そのシード作家リストの中に、万城目学(まきめ・まなぶ)が加わった。『鴨川ホルモー』『鹿男あをによし』などいずれも関西を舞台にした奇想天外な物語。エッセイ『ザ・万歩計』の脱力系の文章もなかなかの味わい。その万城目学の『プリンセス・トヨトミ』文春文庫版が映画公開に合わせて発売された。もちろん躊躇うことなく購入。読み始めることを楽しみにしていた。

ある朝、自由が丘に向う東横線の車内で声を上げそうになった。渋谷駅から空いている下り電車の座席に座り、文庫本を読むのが朝の楽しみ。その日は待ちに待った『プリンセス・トヨトミ』を手に電車に乗った。ページをめくると会計検査院の文字。ん?読み進めると3人の会計検査院の検査官が、それも1人は日仏ハーフのナイスバディ美女が登場する。なんということだ!これは神の啓示か?ページをめくる手が震えた。というのも、その日の朝、仕事先の自由が丘でお会いするのは会計検査院の女性検査官。助成金をいただいてスタートしたあるプロジェクトの実地検査を受けることになっていたのだ。会計検査院は国家の三権(司法・行政・立法)から独立した組織。税金が正しく使われているかを検査する機関。助成金を交付した所轄官庁でさえも、いつどこが検査対象になるのか分からないのだという。

関東経済産業局の担当者と共に検査官を待つ。やましいことをしている訳ではないけれど、それでも会計検査院の名前に皆緊張は隠せない。そこに検査官登場。残念ながら日仏のハーフではないけれど、穏やかな印象のやや大柄の女性。「今日はよろしくお願いします。今回の事業は勉強のためと思ってお邪魔しました。いろいろ教えてください」と柔らかく微笑む。これも油断させる手口か?まだ緊張は解れない。説明を進める内に、彼女が事前にきちんと下調べをしていることが分かってくる。質問は的確で理解も速い。疑ってかかったり、陥れるような対応もない。場が次第に和んでくる。冗談も互いに言えるようになった頃、ある科目の支払明細に関する質問。会議室に緊張が流れる。経理担当者を呼び、短く説明を受ける。「分かりました。問題ないです」女性検査官がにっこり微笑み、無事に検査終了。ふぅ〜っ。気が付けば、脇の下に嫌な汗をたっぷりかいていた。

最後に事業で施工した現場の視察に同行する。現場に向う道中、いろいろ話を伺ううちに、産休明けの母親であること、宿泊を伴った出張はできないため都内近郊の調査を中心に担当していることなどが分かった。あらら、検査官も人の子というか、人の親。ぐっと親しみが湧き、思わず躊躇っていた『プリンセス・トヨトミ』の話題を振る。「私は読んでいないんですけど、院内で話題になっています。映画化された際に協力したということで、特別試写会に上層部が招待され喜んでいたらしいです。会計検査院のことをきちんと調べてあるという評判です」なるほど。会計検査院も太鼓判。「今まで存在を一般的には知られていない機関でしたからね。国税局と混同されることも多くて」とはにかむ。伊丹十三監督の映画『マルサの女』で国税局が脚光を浴びたように、謎に包まれた会計検査院にスポットライトが当たるのか。「そうなると良いですね」と意外な答えが返って来た。和やかに現場視察も終え、駅までお見送り。無事に検査が終わった安堵感と会計検査院への親しみが生まれ、物語の続きを読むのが楽しみになった。

そしてその日の夕方、自宅へ戻る車内で、自宅のソファで、一気に残りのページを読み耽った。物語は相変わらずの万城目節。現実世界の薄皮1枚隔てたところに広がる世界を描く。絶対にあり得ない世界を、日常のすぐ横にあってもさも当然のような物語に仕立て上げる。登場人物には愛情がたっぷり込められ、壮絶なイジメのシーンがあっても、絶対的な悪は存在しない。根底に大阪出身である作者の(それも主要な舞台となる商店街のすぐ側に生まれ育ったという)大阪人に対する愛情が溢れている。父親と息子、そして母親と娘。さらには近所のおばちゃんやおじちゃんたちの描写が優しい。そして、大阪中のどこにでもいる市井の住民たちが、実はもの凄い共通の秘密を隠し持っている。大阪の秘密。それがこの物語の肝。もしこの物語に登場する何百万人もの大阪人たちが本当に存在するなら、大阪人に偏見を持ってました!ごめんなさい!とひれ伏してしまう。そして、思わず大阪人を見直してしまう大阪城での名シーンを映像で観たいと強く思ってしまう。

「ふぅ〜ん。面白そうだね」妻が余りオモシロくなさそうに呟く。日本映画にも、日本の作家にもさほど興味を示さない妻。シード作家以外の作品は余り読むこともない。「万城目は面白いよね」湿った文体や物語は苦手な妻。そんな妻も太鼓判の破天荒な物語。「でも、映画は観に行かないよ」あっ、そう。それにしても、なぜ私が観に行きたいと分かったのだろう。

*関西方面には現実と異界の隙間があるに違いない!おススメです♡

この春、甥っ子が上京した。都内の大学に入学し、学生寮に入った。18歳、初めて親元を離れ、暮らし始めて1ヶ月余り。どんな暮らしをしているやら。そんな好奇心と多少の心配もあり、観終わった後に食事をしようと甥っ子1人分の芝居のチケットを手配した。田舎にも映画館はあり、CDやDVDも流通し、衛星放送は受信できる。今時のワカモノだからYou Tubeなどは当然で、エンタテインメントに触れる機会はたっぷりある。けれど、田舎では生のライブに接する機会は余りない。そこで芝居のチケットだ。聞けばやはりきちんとした舞台を観たことはないという。よしっ!初めて観る舞台の演目や演出次第で、演劇は退屈だなどと思われても癪だ。そこでワカモノ向けの小難しくない芝居を選んだ。

この春、甥っ子が上京した。都内の大学に入学し、学生寮に入った。18歳、初めて親元を離れ、暮らし始めて1ヶ月余り。どんな暮らしをしているやら。そんな好奇心と多少の心配もあり、観終わった後に食事をしようと甥っ子1人分の芝居のチケットを手配した。田舎にも映画館はあり、CDやDVDも流通し、衛星放送は受信できる。今時のワカモノだからYou Tubeなどは当然で、エンタテインメントに触れる機会はたっぷりある。けれど、田舎では生のライブに接する機会は余りない。そこで芝居のチケットだ。聞けばやはりきちんとした舞台を観たことはないという。よしっ!初めて観る舞台の演目や演出次第で、演劇は退屈だなどと思われても癪だ。そこでワカモノ向けの小難しくない芝居を選んだ。 「ものすごく楽しかったです。ありがとうございました」待ち合わせの前、芝居はどうだった?とメールを送ると、そんな文面が送られて来た。うん、それは良かった。ふだんはことば少なく、話をする際の表情や自己表現も控えめな線の細い男の子。ちょっと心配なのはその辺りだった。そんな彼から、そんな率直なメールを受け取るとは思わなかった。手配したチケットの日程調整などでメールをやり取りした際に、挨拶やお礼なしの文面に注意をしていた。敢えて宣言して嫌な伯父になった。友人ならともかく、先生や先輩に連絡する時もこんなメールじゃダメだよ!などと。だからこそ、“ものすごく楽しかった”が、“ものすごく”嬉しかった。そして、待ち合わせた場所でひょろりと立っている甥っ子は、はにかんだ笑顔だった。

「ものすごく楽しかったです。ありがとうございました」待ち合わせの前、芝居はどうだった?とメールを送ると、そんな文面が送られて来た。うん、それは良かった。ふだんはことば少なく、話をする際の表情や自己表現も控えめな線の細い男の子。ちょっと心配なのはその辺りだった。そんな彼から、そんな率直なメールを受け取るとは思わなかった。手配したチケットの日程調整などでメールをやり取りした際に、挨拶やお礼なしの文面に注意をしていた。敢えて宣言して嫌な伯父になった。友人ならともかく、先生や先輩に連絡する時もこんなメールじゃダメだよ!などと。だからこそ、“ものすごく楽しかった”が、“ものすごく”嬉しかった。そして、待ち合わせた場所でひょろりと立っている甥っ子は、はにかんだ笑顔だった。 「中華が良いです」何が食べたい?ストップを掛けるまで延々と食べる串揚げとか、台湾だけど中華料理だったらどっちが良い?との問いに即答する甥っ子。「前にご馳走になった烏山の中華料理、美味しかったです」よしっ!そうそう、そんなノリだ!ほくそ笑む伯父、IGA。リクエストに応え道玄坂小路の台湾料理 麗郷に向う。妻も大好きなこの店は、2人がそれぞれ30年近く前から通う店。年に数える程ではあっても、たまにどうしても行きたくなる。どうしても食べたくなる。そんな店。夕食にはまだ早い時間だというのに、店内は既に大勢の客で賑わっている。2階に案内され、大きな円卓でカップルと相席。猥雑な雰囲気と、大雑把な接客。相変わらずの台湾の雰囲気。そしてもちろん、台湾の味。

「中華が良いです」何が食べたい?ストップを掛けるまで延々と食べる串揚げとか、台湾だけど中華料理だったらどっちが良い?との問いに即答する甥っ子。「前にご馳走になった烏山の中華料理、美味しかったです」よしっ!そうそう、そんなノリだ!ほくそ笑む伯父、IGA。リクエストに応え道玄坂小路の台湾料理 麗郷に向う。妻も大好きなこの店は、2人がそれぞれ30年近く前から通う店。年に数える程ではあっても、たまにどうしても行きたくなる。どうしても食べたくなる。そんな店。夕食にはまだ早い時間だというのに、店内は既に大勢の客で賑わっている。2階に案内され、大きな円卓でカップルと相席。猥雑な雰囲気と、大雑把な接客。相変わらずの台湾の雰囲気。そしてもちろん、台湾の味。 メニューをほとんど見ずに、定番メニューをオーダー。麗郷初心者の甥っ子に“食べさせなければいけない”お約束メニュー。腸詰め、シジミ、焼きビーフン、青菜炒め、ダイコン餅…。あっという間にテーブルに料理が並ぶ。「相変わらず、美味しいね♬」未成年の甥っ子と一緒に中国茶を飲みながら、妻が直球で料理をホメる。繊細ではなく、むしろ粗く、そして旨い。小さな台湾旅行。遠慮しながらも美味しそうに食べる甥っ子に大学や寮の様子を聞くと、東京での生活を楽しんでいることが分かる。とは言え、ほぼ寮と大学のある最寄り駅周辺に出かけているだけらしい。今のところ、寮の最寄り駅の街(駒込!)が、お気に入りの街らしい。「駒込って何があるの?降りたことない駅だなぁ」と妻。六義園とか古河庭園があるよなぁ、甥っ子をフォローするような自分の発言に、少し照れてしまう。学生にとって、自分の街にあっても嬉しいか?と思うような場所だけれど。

メニューをほとんど見ずに、定番メニューをオーダー。麗郷初心者の甥っ子に“食べさせなければいけない”お約束メニュー。腸詰め、シジミ、焼きビーフン、青菜炒め、ダイコン餅…。あっという間にテーブルに料理が並ぶ。「相変わらず、美味しいね♬」未成年の甥っ子と一緒に中国茶を飲みながら、妻が直球で料理をホメる。繊細ではなく、むしろ粗く、そして旨い。小さな台湾旅行。遠慮しながらも美味しそうに食べる甥っ子に大学や寮の様子を聞くと、東京での生活を楽しんでいることが分かる。とは言え、ほぼ寮と大学のある最寄り駅周辺に出かけているだけらしい。今のところ、寮の最寄り駅の街(駒込!)が、お気に入りの街らしい。「駒込って何があるの?降りたことない駅だなぁ」と妻。六義園とか古河庭園があるよなぁ、甥っ子をフォローするような自分の発言に、少し照れてしまう。学生にとって、自分の街にあっても嬉しいか?と思うような場所だけれど。